2025年1月14日,北京大学心理与认知科学学院、麦戈文脑科学研究所和北大-清华生命科学联合中心的张航课题组在《Cognitive Psychology》发表了一项题为“Exploring the bounded rationality in human decision anomalies through an assemblable computational framework”的研究,为理解人类看似非理性的决策行为提供了新的视角。

人类决策中常出现一些看似非理性的异常现象,例如“花生效应”(peanuts effect)。这一现象最早由Markowitz(1952)提出,描述了人们在面对小额奖励时更倾向于选择风险较高的赌注,而在面对大额奖励时则更偏好确定的收益。例如,当被问及是否愿意选择10美分的确定收益,还是有十分之一概率获得1美元时,许多人会选择后者。然而,若将选项扩大至1000美元与1万美金的十分之一概率,大多数人则会更倾向于确定的1000美元。这种随奖励规模变化而反转的偏好模式,长期以来被视为决策研究中的经典难题。

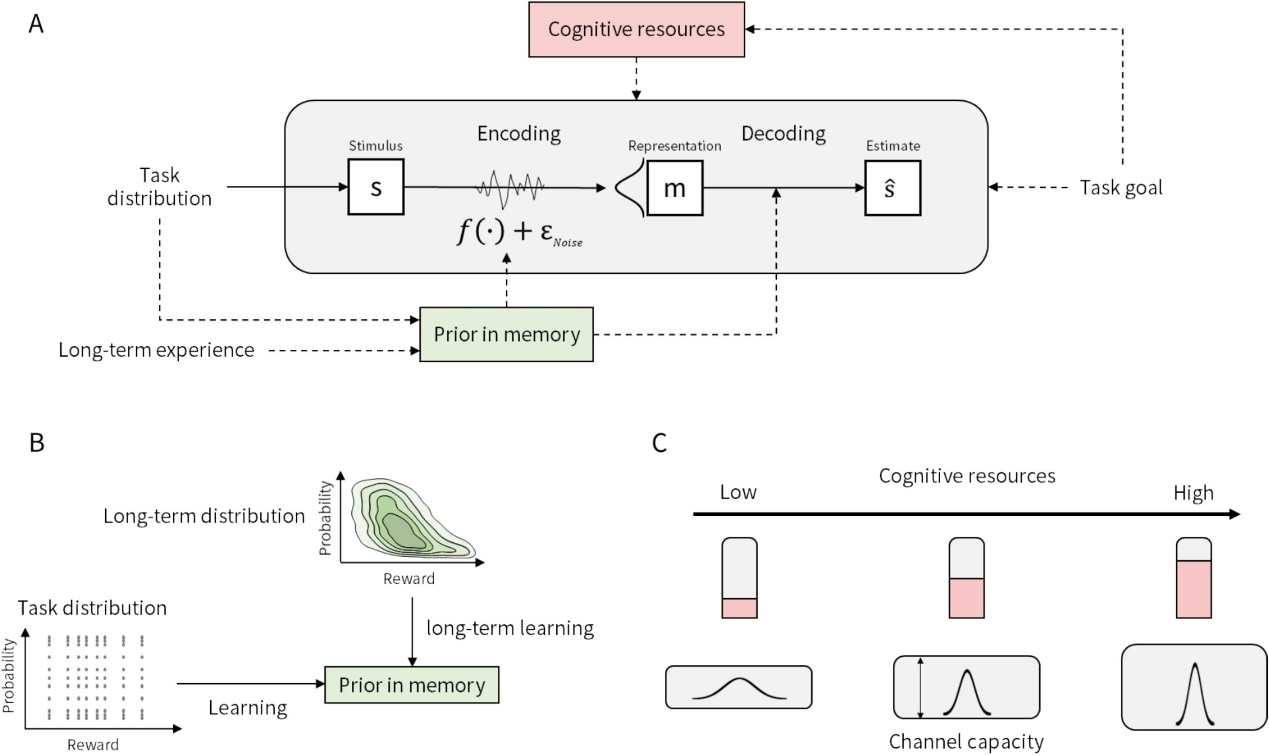

花生效应揭示了价值与概率加工之间的相互依赖性,挑战了传统决策模型的解释力。为了更好地理解这一现象,研究团队借鉴了资源理性理论,将认知加工建模为有限通道中的信息传输过程,并提出了一种名为“可组装的资源理性模块”(Assemblable Resource-Rational Modules, ARRM)的计算框架。该框架明确界定了资源理性模型的各个模块(如认知资源、先验信息、编码与解码机制),使得研究者能够分析多种环境因素(如刺激分布和奖励)对资源分配的联合影响,并整合不同假设构建新的资源理性模型。

在该框架下,研究团队检验了两种关键假设:

-

理性疏忽假设:大脑在资源有限的情况下,会根据潜在奖励调整对概率的认知资源分配。在评估较高价值的赌注时,人们会投入更多认知资源,做出更精确的估计。

-

结构先验假设:长期经验塑造了人们对概率和价值之间关系的先验信念,“风险越高,回报越大”。因此人们可能会利用价值与概率之间的关联进行辅助决策。

研究团队通过分析两个不同任务范式下的新数据和已发表数据,验证了ARRM框架的有效性。结果显示,基于有限理性假设的模型成功复现了“花生效应”的两个关键特征,并在拟合人类决策行为方面优于以往的模型。这一发现表明,人类决策中的异常现象并非单纯的认知缺陷,而是大脑在资源有限条件下进行优化的结果。

图1:ARRM框架示意图,展示了不同资源理性模块的组装与交互过程

张航课题组已毕业的博士生卢义龙博士(现为北京通用人工智能研究院研究员)为本文第一作者,博士生陆杨帆为第二作者,已毕业的博士生任祥娟博士(现为德国马普人类发展研究所和汉堡大学博士后)为第三作者,张航研究员为通讯作者。本研究获得科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目、国家自然科学基金委及北大-清华生命科学联合中心的资助。

原文链接:Lu, Y.-L., Lu, Y.-F., Ren, X., & Zhang, H. (2025). Exploring the bounded rationality in human decision anomalies through an assemblable computational framework. Cognitive Psychology, 156, 101713. https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2025.101713

2025-02-06